教育格差と学習塾:家庭の経済力が子どもに与える影響

現代社会において、教育の機会均等が重要視される一方で、家庭の経済力が学習環境や学力に大きく影響を及ぼしている現状があります。とくに学習塾の利用は、子どもの学習成果に直結し、教育格差の拡大を助長する要因となっているのです。本記事では、経済的背景と学習塾の関係性を探りながら、教育格差の実態とその影響について解説します。

家庭の経済力と学習塾利用の実態

教育の場において、経済力は無視できない要素です。とくに学習塾への通塾は、学力向上に有効とされ、多くの家庭が教育投資として優先しています。しかし、経済的に余裕のない家庭では、塾に通うこと自体が難しく、その差が学力の格差として現れやすいのが現状です。ここでは、家庭の経済状況が学習塾の利用にどのような影響を与えているのかを分析します。

経済的余裕と塾選びの自由度

家庭の収入が高いほど、選べる塾の種類や通塾時間、さらには個別指導など質の高い教育サービスを利用しやすくなります。一方、経済的に厳しい家庭では、料金の安い集団塾や通信教育に限られる傾向があり、選択肢の幅が狭まってしまいます。これが、子どもたちの学習環境の差を生む大きな要因となっています。

経済力不足による通塾制限の影響

経済的理由から塾に通えない子どもは、学校の授業のみで学力を補う必要があります。しかし、学校の授業だけでは個々の理解度に差が生じやすく、結果として学習の遅れや苦手分野が放置されることが少なくありません。これが長期的な学力格差につながる懸念があります。

地域格差との複合的な影響

家庭の経済力は地域の教育環境とも密接に関係しています。経済的に豊かな地域では塾や習い事が充実しているのに対し、経済的に厳しい地域では教育資源が限られています。これにより、地域間でも学習塾の利用状況や質に差が生じ、教育格差がさらに拡大してしまいます。

学習塾が教育格差に及ぼす影響

学習塾の利用は、単に学習支援の場としてだけでなく、子どもの学習意欲や進路選択にも影響を与えています。経済力により学習塾の利用機会が制限されることで、将来的な学力や進学率の差が固定化される傾向が強まっています。ここでは、学習塾が教育格差をどのように拡大させるのかを詳しく見ていきましょう。

塾利用による学習成果の差

学習塾に通うことで、学校で理解しきれなかった内容を補完し、より深い学習が可能となります。そのため塾を利用できる子どもは、学習成果が高まりやすく、テストの成績や受験結果にも良い影響を及ぼします。逆に通えない子どもはその機会を得られず、学力の伸びに差が生じやすいです。

モチベーションや進路意識への影響

学習塾では仲間や教師との交流を通じて、勉強への意欲や将来の目標を明確にする機会が増えます。これが学習意欲の向上や志望校への挑戦意識を高めることにつながります。経済的理由で塾に通えない場合、こうした刺激や支援が不足し、進路意識の形成に差が生まれることがあります。

社会的な資本としての学習塾

学習塾は単なる教育機関にとどまらず、情報提供や人脈形成の場としても機能しています。親や子どもが教育関連の情報を得やすくなり、適切な進学対策が可能になるため、社会的な資本の蓄積にもつながります。経済的に余裕のない家庭では、このような資源にアクセスできず、情報格差がさらに教育格差を拡大させています。

教育格差是正に向けた取り組みと課題

教育格差を縮小するためには、家庭の経済力に左右されない教育機会の提供が不可欠です。公的支援の充実や塾の役割の見直しなど、さまざまなアプローチが検討されていますが、まだ課題も多く残されています。本章では、現状の取り組みと今後の方向性について考えます。

公的支援と奨学金制度の充実

経済的に困難な家庭の子どもが塾や習い事を利用できるよう、自治体や政府が補助金や奨学金制度を整備しています。これにより一定の支援は得られるものの、利用手続きの複雑さや支援対象の限定により、恩恵を受けられないケースも少なくありません。

地域コミュニティによる教育支援の重要性

地域のボランティアやNPOが無料または低料金で学習支援を提供する取り組みも増えています。これらは経済的に厳しい家庭にとって貴重な学習の場となりますが、人的資源や資金面での限界があり、広範な支援にはまだ至っていません。

オンライン教育の可能性と課題

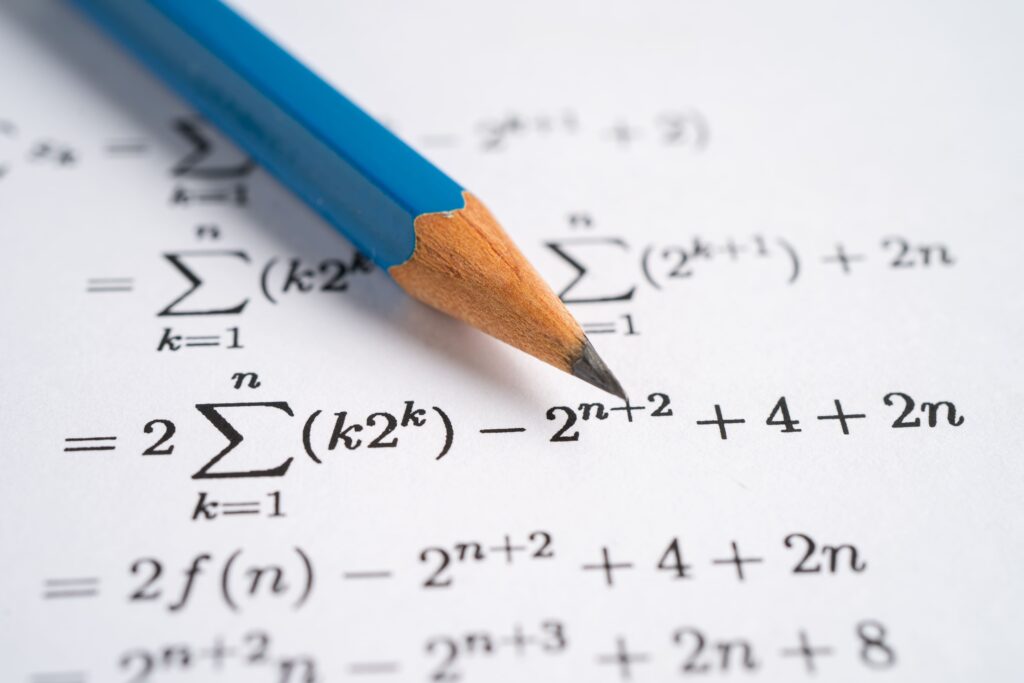

インターネットを活用したオンライン学習は、地理的・経済的な制約を緩和できる新たな教育手段として期待されています。しかし、通信環境やデバイスの不均衡、自己管理能力の必要性などの課題があり、全ての子どもに均等な教育機会を提供するには改善が求められます。

とくに地方や低所得世帯では高速インターネット環境が整っていなかったり、学習に適したパソコンやタブレットを用意できない場合も多く、オンライン授業への参加自体が困難となることがあります。また、自宅学習の際に自律的に計画を立てて継続する力が求められるため、サポート体制の不足が学習意欲の低下や成果の不均衡を招きやすいのです。

まとめ

家庭の経済力は学習塾の利用機会を左右し、それが学習成果や進路選択にまで影響を及ぼしています。この結果、教育格差が拡大し、社会全体の公平性にも大きな課題を突きつけています。経済的背景に関係なく、子どもたちが質の高い教育を受けられる環境を整備することが急務であり、行政・地域社会・教育機関が連携して包括的な支援策を講じる必要があります。今後は、公的支援の拡充や新たな教育手法の開発を進め、真の教育機会の平等を実現していくことが求められています。

を意識した札幌でおすすめの学習塾は…

-

引用元:https://www.asuxcreate.co.jp/pg4263125.html

引用元:https://www.asuxcreate.co.jp/pg4263125.html

戦略個別のNEXT(ネクスト)は、「自分たちの子どもに受けさせたい教育」をモットーに、自分たちが使いたいサービスやプランを吟味して納得したものを提供しています。そのため保護者の方の目線に立ったサポートが手厚く、子供の学びの様子がInstagramで発信されていたり、透明性の高い裏側まで自信を持てる運営体制が魅力です。また安心・納得して任せてもらえる”自信”があるのでご入会から30日以内であれば、受講料を全額返金してくれます。ぜひ一度HPをご覧ください。